"Herencia Sísmica" se titula la nueva exposición de la sala museográfica del SENAPRED (Beauchef 1671) abierta hasta el 26 de septiembre, que reúne las obras de seis artistas inspiradas en archivos, sismogramas, mareogramas y otros registros de algunos de los terremotos y tsunamis más importantes de nuestra historia local. El ejercicio revela cómo el arte puede dar sentido a la huella y lo inefable de los desastres socionaturales.

.

En un país como Chile, donde la tierra se mueve con una frecuencia que marca el pulso de la historia, los desastres naturales –como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas– han trascendido la mera estadística para convertirse en una fuerza profunda que moldea la identidad y la cultura. Esta conexión ineludible entre el ser chileno y la catástrofe ha encontrado un espacio de reflexión y expresión en el arte, gracias a la investigación de los curadores Ignacio Gutiérrez (antropólogo), Sebastián Riffo (artista) y Sergio León Ríos (sismólogo), quienes en 2018 fundaron la unidad de Artes y Desastres (Desartes), alojada en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

Para ello utilizan una sala del edificio de SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) diseñado por el destacado arquitecto y Premio Nacional Teodoro Fernández, que había sido originalmente galería expositiva, pero que en los últimos años había sido destinada como bodega. “El anterior director de CIGIDEN se enteró de que yo estaba trabajando en este tipo de exposiciones y realizándolas en otros lugares como el Museo de Arte Contemporáneo o el GAM y me ofreció pasarme este espacio para hacer las muestras acá y así comenzamos a postular fondos e invitar a artistas. Ha sido muy bien acogido y yo diría que como espacio de arte dentro de un organismo público que no tiene que ver directamente con eso, es algo también bien inédito”, explica Ignacio Gutiérrez, uno de los curadores de la muestra, quien también es antropólogo de formación y lleva trabajando más de 10 años en CIGIDEN.

De esta forma, Desartes busca coordinar, producir y difundir proyectos basados en arte y cultura para el estudio e intervención en desastres. La idea es bastante novedosa y con el tiempo se ha ido revelando el real impacto que han tenido las catástrofes en la construcción de la identidad local. “Desde el 1500 hasta ahora, siempre los artistas han estado produciendo sobre los desastres”, cuenta Gutiérrez. “Por ejemplo, hay un poema de la Sor Tadea de San Joaquín (religiosa y escritora colonial) sobre la inundación del Mapocho de 1783. También en La Araucana hay un poema sobre los tornados, o Violeta Parra canta sobre los temblores. Entonces nos damos cuenta que está relación entre arte y desastres es casi como una tradición en Chile”.

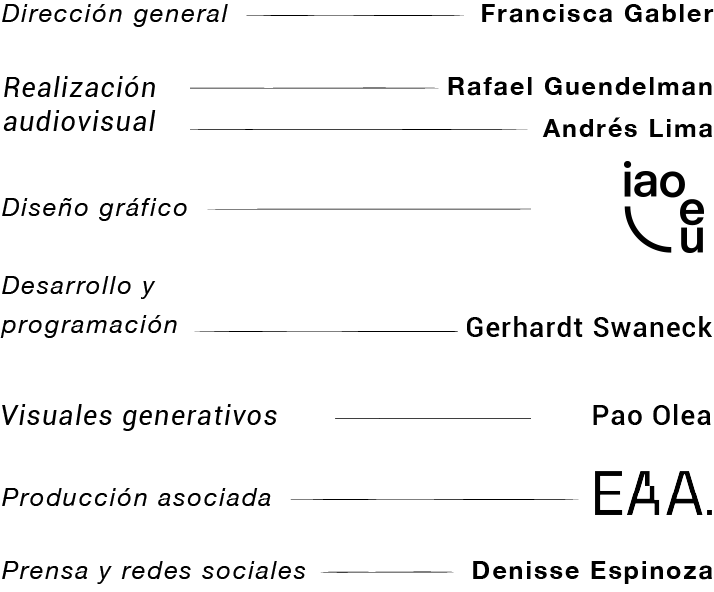

Así, desde 2018 han producido y coordinado diferentes muestras, libros y conversatorios que exploran hechos puntuales como el terremoto de 1960, el aluvión de 1993 o distintos incendios que han afectado nuestra geografía. La última exposición es Herencias sísmicas -financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 2025- que estará abierta hasta el 26 de septiembre en la sala museográfica de SENAPRED (Beauched 1671), y que reúne las obras de seis artistas jóvenes, inspiradas en diferentes terremotos y tsunamis que han acontecido en Chile.

"El arte se vuelve una vía fundamental para generar sentido en experiencias catastróficas, permitiendo la interpretación, problematización y visualización de fenómenos inefables", afirma Gutiérrez. “El arte fomenta la comunidad al reunir a las personas en torno a experiencias estéticas compartidas, y ofrece un registro histórico particular de estos eventos. Si bien la amenaza es natural, el desastre es una construcción social que el arte nos ayuda a comprender y, quizás, a transformar”, agrega.

La exposición, que funciona como un viaje introspectivo a través de las distintas "huellas" que los fenómenos telúricos y maremotos imprimen en nuestra sociedad, se articula en torno a diversas perspectivas. Está la huella estructural, abordada por la obra Pandeo: falla estructural de Diego Silva, que captura la fuerza del movimiento sísmico con una obra escultórica que recuerda el colapso del edificio Penta en 2010.

La obra es la primera incursión del artista en el uso de materiales como el hormigón y el metal en ese formato, y tuvo sus propios desafíos: "La hicimos dos veces. La primera vez la hice yo y se derrumbó", comenta el artista, entre risas. Sin embargo, esta experiencia fortuita resultó ser un "propio terremoto" para la pieza, dándole un simbolismo adicional.

La instalación incorpora un motor conectado al Centro Sismológico Nacional que "se mueve de lado a lado, muy sutilmente", describe Silva. Este mecanismo busca generar conciencia sobre el movimiento constante de la tierra, sin enfocarse en la magnitud, sino en la presencia del sismo. Para Silva, esta exposición abre un nuevo campo en su trabajo, acercándolo a lo escultórico y a un simbolismo visual que no había logrado antes. También representa su primera obra en un espacio no universitario y su trabajo más explícitamente político. “En general estoy interesado por la relación entre las fuerzas naturales y el ser humano. Y creo que si bien acá la naturaleza está metida, la forma en la que un terremoto o un tsunami se vuelve un desastre es más por lo social, de cómo funciona el habitar y las construcciones humanas", reflexiona.

La exposición continúa con la huella subjetiva y corporal que es explorada por la artista Fernanda López a través de Agitación involuntaria, sobre la relación entre el cuerpo y la memoria de los terremotos de 1960 y 2010 expresados en pintura y bordado a partir de una “partitura coreográfica”. Le sigue la pieza medial El temblor de los pelícanos de Constanza Alarcón Tennen, quien nos invita a trascender la perspectiva humana del desastre aludiendo a una comunidad de pelícanos que dejó de volar tras el sismo de 2010. La artista convierte un sismograma de aquel año en un vinilo, permitiendo a los visitantes "escuchar" el terremoto, una experiencia sensorial que conecta con la ecolocalización animal.

La huella sociopolítica se expresa en la mirada crítica de Rafael Guendelman y su videoinstalación Un kilo de porotos no es un fracaso, que revisita el terremoto de 1985 y cómo fue utilizado políticamente por la dictadura de Pinochet a nivel mediático. “Personalmente me llamó mucho la atención los titulares o la forma en que se narraba el terremoto y se contaba esta tragedia en la prensa de la época en los días posteriores al episodio y también varios meses después”, dice el artista.

El video –que fue trabajado con ayuda de Juan San Martín– se elaboró con distintas imágenes de la prensa de la época, escrita y de televisión, incluyendo imágenes de las campañas que hizo el propio Don Francisco para ayudar a los damnificados. Todo va acompañado por un discurso ficticio de Pinochet narrado por una voz hecha con inteligencia artificial, a partir de videos reales del dictador. “Quería enfatizar la manipulación política y emocional que hizo la prensa y donde la figura de Pinochet se enaltecía junto con la idea de que los militares iban a salvar a Chile. Es algo que también raya en el humor negro, que creo que es algo muy chileno también como decía Raúl Ruiz ‘el chileno siempre se tiene que estar riendo porque siempre se caen las cosas”, dice Guendelman, sobre la manera en que el humor ayuda a los chilenos a enfrentar las desgracias.

La artista Paloma Villalobos exhibe su instalación visual Las olas, que habla sobre la huella geográfica que dejan los tsunamis, a través de un video que registra el flujo de la laguna de Cáhuil, durante un año, a velocidad rápida, junto a una serie de fotos de prensa de cómo afectó a la región del Maule el maremoto de 2010. La acompaña registros reales de sedimentos costeros que fueron removidos y depositados tierra adentro durante los terremotos de Valparaíso de 1730 y Valdivia de 1960.

Una reflexión sobre la imperfección tecnológica es lo que hace la instalación medial de Natacha Cabellos, Un ruido subterráneo prolongado se escucha durante minutos, que utiliza una mano antropomorfa en 3D conectada al Centro Sismológico Nacional, activándose con cada temblor y señalando su ubicación geográfica. La artista también incorpora un fascinante cuaderno de campo de 1965 de la ex estación sismológica de Isla Decepción ubicada en la Antártica. “Casi todo lo que indica el cuadernillo son problemas, son errores, que se quemó un fusible, se quebró algo, se rompió una pata del sismógrafo o se cortó la luz. Me llamó muchísimo la atención, porque son muchas páginas de puros problemas. Esto revela que la tecnología no es infalible, que independiente de que trabajemos con máquinas, las máquinas como los humanos tienen muchas fallas”, explica Natacha, quien dedica su trabajo a explorar el impacto de los nuevos medios en la naturaleza y suele usar baja tecnología como motores, sensores y una plaza de microcontrolador Arduino.

Para Cabellos, esto es "interesante porque también puedo hacer juego con mi propia obra", demostrando que "por mucho que uno quiera controlar la máquina, hay cosas que son alienadas a la tecnología y que no podemos entrar en ellos". Así, mientras la mano busca un sismo, en una pantalla led se van reproduciendo todos los errores del cuaderno de campo, creando un diálogo entre la búsqueda sísmica y la inherentemente falibilidad humana y de las máquinas.

Todas las obras están acompañadas por objetos y archivos provenientes de las colecciones de diversas instituciones colaboradoras, muchos de los cuales nunca antes habían sido exhibidos públicamente. Hoy, estos materiales se revelan como referentes significativos para el arte contemporáneo. Entre ellos se encuentran cuadernos de campo como el de Isla Decepción; archivos y sismogramas de humo y celuloide fotográfico del terremoto de 1960 que inspiraron a Francisca López; mareogramas; dibujos a mano que exploran la posición de la luna y el sol en relación con los terremotos; boletines, archivos de prensa, correspondencias, y sedimentos de tsunamis que complementan las obras de Constanza Alarcón Tennen y Paloma Villalobos. La museografía está a cargo de Bastián Pérez, responsable de materializar e integrar en la sala las diversas propuestas interdisciplinarias.

Para Ignacio Gutiérrez, esta relación entre arte y ciencia ha sido una experiencia virtuosa también para las distintas entidades públicas que participan y que hasta ese momento no se habían vinculado de esta forma. “De a poco se ha ido valorando mucho más este espacio, que internamente permite que los mismos profesionales de distintas unidades se conozcan y también valoran mucho poder ver sus colecciones expuestas. Para la inauguración vino el subsecretario del interior y dio un discurso donde valoró lo importante que es este tipo de eventos que reúnen arte y ciencia, y que generan algo que acerca a la ciudadanía de manera más afectiva y que al mismo tiempo mantienen la memoria histórica”, comenta el curador.

Al fusionar la rigurosidad científica con la sensibilidad artística, Desartes no solo educa, sino que también "dignifica" los servicios públicos, generando una conexión profunda y un deseo genuino de comprender y participar en la gestión de desastres. Como bien se recalca en la muestra, "los desastres no son naturales", sino "socionaturales", porque lo que es natural es la amenaza, el terremoto, el tsunami, pero el desastre no existe si la sociedad está debidamente preparada y se previenen sus efectos.

La exposición Herencia Sísmica está abierta en la sala museográfica de SENAPRED, de martes a viernes, entre 10 y 17 horas. En paralelo se desarrollan actividades de mediación y visitas guiadas para estudiantes de colegios, universidades y otras instituciones educativas.

Más información al correo salamuseografica@senapred.gob.cl. Todas las actividades son gratuitas.

Periodista egresada de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajó durante una década en la sección Cultura de La Tercera, donde cubrió temas de artes visuales, arquitectura y fotografía. Fue jefa de contenidos de Fundación Teatro a Mil. Hoy es subeditora de revista Palabra Pública.

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.