El artista uruguayo, pionero latino del net.art de mediados de los 90, llega al Festival de Artes Mediales de Valparaíso con su trabajo más reconocido: Temporal de Santa Rosa, en la que transforma los datos vinculados a ese fenómeno climático en un concierto sonoro, visual y ritual que se presentará este viernes en Mercado Puerto. En paralelo, lanzará un libro y exhibirá en galería Caba diagramas, mapas sinópticos, metereológicos, objetos e imágenes de Santa Rosa de Lima que resumen los 20 años de construcción de esta obra.

.

La leyenda cuenta que en 1615, ante un ataque de piratas holandeses a Lima, Isabel Flores de Oliva rezó en un convento con gran devoción para proteger la ciudad. Fue en ese momento que misteriosamente una tormenta repentina e inusualmente fuerte dispersó a las embarcaciones, varios piratas murieron y los que quedaron se vieron obligados emprender la retirada. Por este y otros milagros, además de una vida marcada por el sacrificio y la caridad, Isabel fue canonizada como Santa Rosa de Lima en 1676 por el papa Clemente X, transformándose en la primera Santa de América. La historia se popularizó sobre todo en la zona del Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay), donde se dan tormentas muy fuertes justamente en las fechas cercanas al 30 de agosto, día de Santa Rosa.

Varios siglos después, el uruguayo Brian Mackern (1962) trabajaba como radio-operador cerca de un faro en el Río de la Plata, luchando por comunicarse a pesar de las interferencias de las tormentas. Lo que al principio era una molestia constante comenzó a obsesionarlo, y luego a fascinarlo. Durante años hizo registro de datos de los ruidos y señales radioelectromagnéticas que anunciaban las tormentas, los que luego fue transformando en obra de arte. “Si lo mirás distinto, el ruido es información. Habla de un cambio en la atmósfera, algo que está por venir, para mí esa interferencia es la metáfora de lo invisible, de lo que no se puede controlar”, dice Mackern, quien ya lleva 20 años desarrollando Temporal de Santa Rosa, una obra sonora que presentará este viernes en el Mercado Puerto, como parte de la inauguración del Festival Internacional de Artes Mediales de Valparaíso.

En paralelo, en galería CABA (Pasaje Fisher 18, Cerro Concepción), lanzará un libro de artista sobre el tema, el sábado a las 12:00 horas, y hasta mediados de noviembre estará exhibiendo en ese mismo espacio todo su proceso creativo a través de cartas sinópticas, mapas metereológicos, diagramas, aparatos de registro, visualizaciones de datos, además de su colección de estampitas, medallas e imágenes de Santa Rosa de Lima. Las mismas que también son parte del concierto sonoro y visual de Mercado Puerto. “Me gusta que la instancia tenga un carácter de ritual. Cuando toco, y hago esta instalación sonora del Temporal de Santa Rosa, busco generar una especie de trance, ese punto en que todo desaparece y solo queda el presente. Yo le llamo estar en 'el ojo de la tormenta'. Ese momento de silencio en medio del caos”, dice.

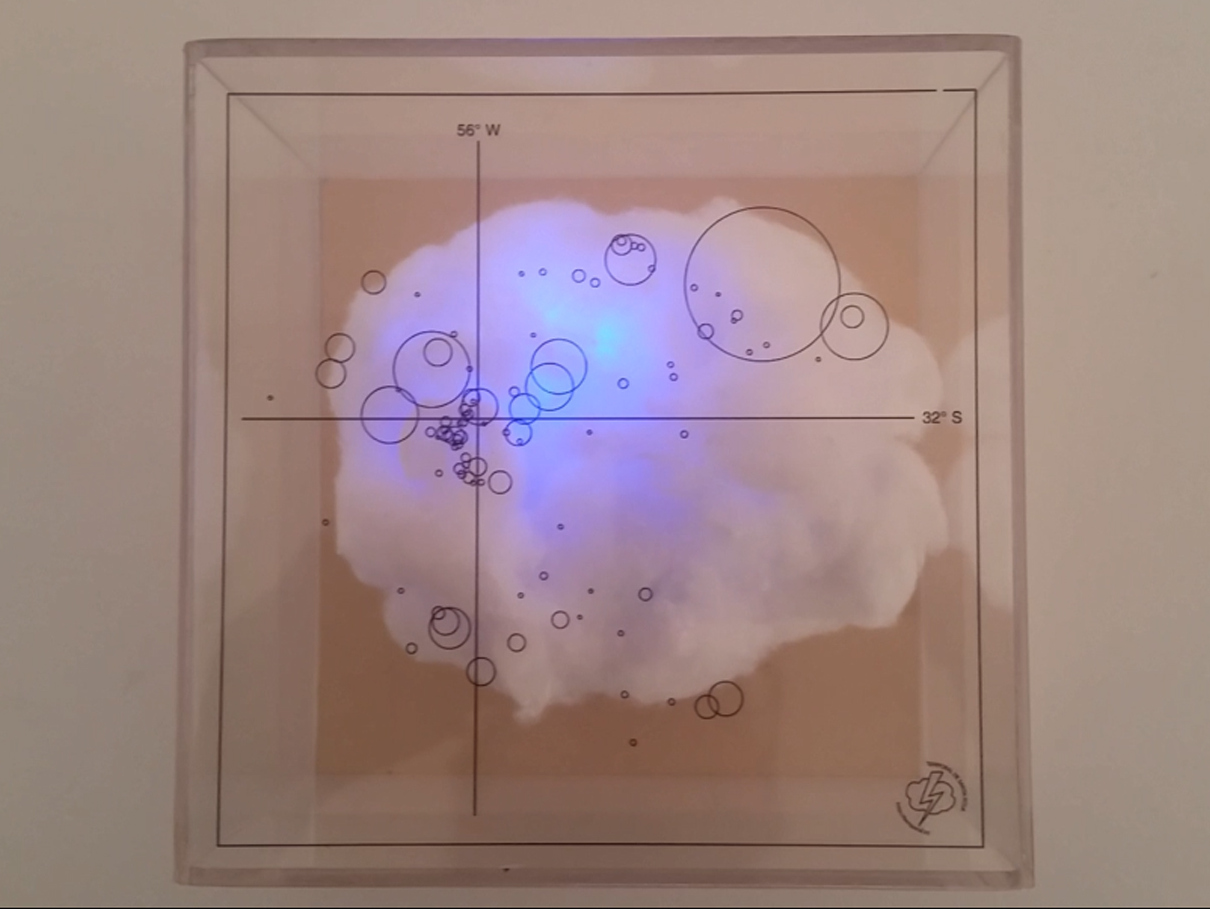

El concierto sonoro y visual en Valparaíso será especial, cuenta Mackern, ya que por primera vez probará llevar a luces una serie de datos de una tormenta específica recolectados desde un satélite que ya no existe. La operación está a cargo del equipo del Hub creativo –organizadores del festival– y el resultado será una sorpresa para el propio artista. “El TRMMS era un satélite específico para meteorología que iba de trópico a trópico como haciendo una helicoide alrededor de la Tierra, y pasó justo por Uruguay el 24 de agosto del 2005 por 90 segundos, detectando todos los rayos que hubo. Esa data se liberó y la pude encontrar porque recordé que ese año se produjo una de las tormentas más violentas en la historia, que destruyó viviendas y también dejó muchas muertes. Este satélite detectó la duración de los rayos, su intensidad y la cantidad de núcleos: muchos datos que en principio usé para construir unas cajitas con luces LED que estoy exhibiendo en galería CABA, pero que ahora se pasarán a luces reales en el concierto”, detalla Mackern.

Fue en 2002 justo cuando se desataba otra tormenta en Uruguay –la de la crisis bancaria generada por la del corralito de 2001 en Argentina y que provocó una retirada masiva de depósitos– que Mackern dio a luz su primera versión del Temporal de Santa Rosa. Lo primero fue un CD con una selección de 20 tracks, de los registros de la interferencia eléctrica y radioestática ocasionada por el temporal, grabada entre el 20 de agosto y el 8 de septiembre del año 2002, en Montevideo-Uruguay. Todo eso fue transcrito a animaciones construidas a partir de las imágenes satelitales de la tormenta. Con el tiempo eso derivó en una exposición dentro de un cubo y en un concierto sonoro que fue sumando más y más datos y que se paseó por distintos países del mundo, desde España a Corea; de Bélgica a México.

Pero antes y durante ese proyecto Mackern también se obsesionó con lo que él llamó “cartografías afectivas”: representaciones visuales y sonoras de datos y registros de distintas ciudades, especialmente puertos. Así, constituyó una sonificación de lugares – almacenados en su sitio web– entre ellos el puerto de Liverpool, de Salvador de Bahía y, por supuesto, del puerto de Valparaíso. “Trabajo con todos los componentes climáticos, pero también mido la presencia de barcos y he logrado catalogarlos según su tipología. El algoritmo traduce si es un carguero, un velero o un remolcador y todas esas conversiones son en tiempo real. En Salvador de Bahía, por ejemplo, me pasó que empecé a divisar algunos barcos que tenían sonidos super graves, que no tenía tipificados. Eran todos barcos gaseros, petroquímicos, petroleros que estaban amenazando la bahía, y el sonido que generaban era justamente muy ominoso y oscuro”, cuenta fascinado. ¿Cómo habrían sonado los barcos piratas que atacaron el puerto del Callao en la Lima de Santa Rosa? Eso, Mackern no lo puede saber.

Mucho más atrás, en 1995, el mismo año del Acuerdo de Paz que puso fin a la Guerra en Bosnia-Herzegovina; cuando se estrenaba el primer capítulo de Friends en Estados Unidos y en Chile comenzaba la construcción de la cárcel de Punta Peuco; en Uruguay, Brian Mackern pasaba sus días navegando por una incipiente Internet y se iniciaba en el net.art. “Uruguay es un país chico, muy fácil de conectar y en esa época el Estado apostó. La idea era reducir la brecha digital y cada niño tuvo su laptop y cada escuela tuvo su servidor y su conexión. Ya en el 2000, fuimos los primeros en el mundo en tener interconexión para todos con fibra óptica”, cuenta.

Antes de que el arte se hiciera viral, el net.art fue una corriente pionera que tenía Internet como territorio estético. Mackern fue uno de los primeros latinoamericanos en habitar ese espacio. Él provenía de la música –tocaba el bajo– y rápidamente comenzó a aprender programación para crear sus “soundtoys”, interfaces sonoro-visuales que podían explorarse en línea. “Me despertó un montón de apetitos que desconocía y empecé a meterme en muchos territorios inexplorados y eso era muy adictivo, me voló la cabeza”, recuerda.

¿Cómo era la mirada del mundo interconectado que existía en esa época?

Primero, había un optimismo totalmente exacerbado y muy inocentón. Realmente se pensaba en lo que se llama ahora la ciberutopía, ese estado del mundo virtual, de la interconexión entre los seres humanos, de la construcción de una inteligencia colectiva, con valores globales. Se respiraba una gran libertad y había una gran promesa, una sensación de que se estaba construyendo un futuro que era para mejor. Porque además, al principio, no se apostó mucho al mercado. Microsoft llegó super tarde a la batalla de Internet con su navegador. Primero, estaba Mosaic que era de origen universitario y, luego, surgió Netscape, pero eran todos de software libres, de microempresas apostando a la intercomunicación global, algo que hoy suena muy utópico.

Fuiste uno de los pioneros del net.art en Latinoamérica, ¿cómo era la escena en Uruguay?

Éramos dos. El otro artista que venía trabajando eso y que me ayudó muchísimo para conocer sobre el arte y las vanguardias fue Alcides Martínez Portillo, un artista mayor que yo, muy generoso y que falleció en el año 2000. De él son los trabajos que me he dedicado a rescatar, también en un sitio web. Como trabajábamos juntos, tengo muchos de sus archivos y con otros amigos estamos haciendo todo un plan de recuperación de obras digitales. Hay gente del grupo que también está recuperando obras más antiguas suyas, porque él venía del grabado, de la performance. Creo que eso era una de las cosas interesantes del net.art en los 90, que todos veníamos de distintos lugares. Unos venían de la música, otros de la pintura, de la literatura, de la ilustración, de la filosofía, del diseño. No se hablaba de transdisciplinariedad, pero al final era eso. Estábamos todos compartiendo conocimientos de campos distintos y se nos ampliaba el mundo.

¿Entonces esto es parte de un proyecto mayor de rescate de la historia del net.art latinoamericano?

Sí, con la primera que empecé fue con la argentina Mariela Yeregui, que es una referente de toda esa época, fue una de las primeras en mezclar arte y robótica. Ella tenía un sitio web emblemático llamado Epitelia que había desaparecido y que era muy complejo, usaba mucho Javascript, ventanas que se abrían sincronizadamente. Y bueno, un día Rhizome del New Museum de Nueva York me propuso participar de una gran muestra que iban a tener llamada The Art Happens Here y querían integrar obras de latinoamericanos. Me dijeron que hiciera lo que quisiera y les propuse recuperar Epitelia y, por otro lado, presentar obras mías, pero colectivizadas. Recuperé entonces un CD-Room que Mariela me había dado en el 2000, y además presenté la pieza net art, que si bien es mía, lo que hago allí es una línea de tiempo donde incluyo a todos los netartistas de la época.

Me imagino que una de tus pesadillas debe ser la obsolescencia tecnológica y, de alguna forma, estás luchando contra eso todo el tiempo. A veces se logra como lo que ocurrió con el vinilo, que en un momento desapareció frente a la moda del cassette y el CD, pero luego volvió por lo durable y fidedigno que es.

Sí, o sea, Brian Eno decía algo así como que todo eso que en un momento odiaste de la tecnología, como la rayadura de un filme, la saturación de un cassette, el silbido y resbale de un CD-ROM, incluso la rotura de garganta de un cantante de blues que no puede llegar a la nota, terminan siendo la firma de ese medio y luego el placer está en recuperar esa rotura, esa imperfección propia de cada uno. Por ejemplo, yo sigo usando flash, siendo que hace como 15 años que desapareció, pero a mi me encanta esa tecnología. Es súper rápida, flexible, tiene un equilibrio ideal entre lo que es programación, incorporación de bitmaps o de cualquier tipo de footage, fílmico o vectorial, porque también lo podés dibujar con Illustrator, no sólo programar. Tiene la posibilidad de amalgamar todo de una sola vez.

¿Y por qué murió?

Bueno, fue una excelente solución a muchos problemas y por eso la mataron porque era demasiado buena, me parece. Murió cuando surgió el iPhone, porque flash era de Macromedia y Adobe lo compra y se queda con todos sus productos y destruyó flash, ya que al parecer le comía mucha memoria. Y como dicen “la historia la terminan narrando los ganadores”.

¿Y en Temporal de Santa Rosa usas flash?

¡Sí! En la muestra y en el concierto también hay un dispositivo, una nano CPU, que tiene un flash corriendo, y ese flash lo que hace es controlar una cámara, detectando la cantidad de movimiento que ve esa cámara. El flash va destruyendo las animaciones y va oficiando como un mixer entre audios, todo en base al movimiento de la cámara, y lo que ve esa cámara es una vela que yo soplo y voy moviendo su llama con las manos. Entonces, la cámara mira ese movimiento y según eso el dispositivo actúa como un remixer de roturas visuales y sonoras. Es un flash que tiene 20 años, es increíble, nunca me ha fallado.

¿Cómo te posicionas frente a la inteligencia artificial, que parece estar redefiniendo el arte digital?

Hay mucho hype en eso, me parece. A mí lo que más me gusta de las tecnologías nuevas es cuando tiene errores. Cuando la IA hacía esas manos con seis o siete dedos. Pero mi postura es que no me preocupa tanto: sigo creyendo en el corazón humano. Podés tener toda la IA del mundo, pero el gesto de golpear dos piedras con las manos siempre va a ser distinto, porque tiene alma.

A pesar de siempre usar tecnología, en tu trabajado hay mucho de mediación del ser humano, en todo.

Totalmente. A mí lo que me mueve, son en realidad las cosas vivas. Lo que me gusta es entrar en trances, eso es lo que busco, con todas las cosas. Si hago un soundtoy, o una instalación inmersiva sonora-visual, pues quiero que se sienta como estar paseando por un territorio inexplorado. En los conciertos se logra mucho eso, la sensación de entrar por una especie de portal, y es alucinante, porque en un momento sentís que todo el mundo está metido en eso, y ya no hay palabras, no hay nada, es una bola donde estamos todos mancomunados, y a eso yo le digo estar en el ojo de la tormenta, cuando todo gira alrededor, todo es ruido, pero uno está en el medio, viendo todo y en silencio.

Periodista egresada de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajó durante una década en la sección Cultura de La Tercera, donde cubrió temas de artes visuales, arquitectura y fotografía. Fue jefa de contenidos de Fundación Teatro a Mil. Hoy es subeditora de revista Palabra Pública.

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.