Eli Wewentxu expande la música hacia una práctica donde sonido, territorio y archivo se entrelazan con formas de memoria. Su trabajo con narrativas sonoras, registros ambientales y visualidades cotidianas, desborda la música clásica para integrar improvisación, performance y tecnologías de grabación. Este año publicó el disco "Narraciones de un retorno" (un USB con forma de violín), junto a un zine que profundiza en estas derivas. Entre el violín, el trompe, y la escucha del bosque, su obra configura un lenguaje híbrido que cruza arte sonoro, ecología y experimentación contemporánea.

.

Estamos lejos, aunque la distancia es subjetiva. Al menos 600 kilómetros nos separan de la posibilidad de reunirnos a conversar presencialmente sobre música, archivos y cruces de dispositivos, así que nos encontramos por Zoom. La pantalla no solo deja ver su cara, sino que donde se encuentra: las tierras de su familia próxima a Padre Las Casas, Wallmapu.

Un profundo celeste y el canto de algunas aves se cuelan en la conversación con Eli Wewentxu (1995). Formado en música clásica e interpretación musical, sus viajes y migraciones le han hecho transgredir ese lenguaje y expandirlo hacia la improvisación en escena -acompañado de su violín-, el trabajo en video, y más recientemente, el registro sonoro.

Ese mismo paisaje, cuenta, es determinante para la creación de narrativas sonoras, concepto que plantea como sutil contrapunto de la creación musical. En esas construcciones se cuelan la cotidianidad y el ocio, y cuando cuajan, se alojan en su cuenta de SoundCloud.

Eso es hoy, pero el violín llegó a sus manos en su infancia, cuando comenzó a formarse en la FOJI a eso de los 10 años, por el 2005. Eli recuerda lo divertido que era, que la música iniciaba como un juego. Era eso o quedarse en el local de meriendas que atendía su mamá y su tía, al que iba a comprar el profesor de música, donde se conocieron con Eli. “Me acuerdo de las primeras canciones que aprendimos, como Luchín de Víctor Jara y Casamiento de Negros de Violeta Parra”. Entre medio, “también había algo de formación de una manera más docta; harto incentivo para que uno creciera técnicamente”.

Becas y propuestas formativas le motivaron a continuar estudiando, el menor de cuatro hermanos. “Los mismos profesores me fueron incentivando, hablando con mi papá y mi mamá de que tenía que seguir. Así trabajé harto tiempo en el mundo de la orquesta de acá en Temuco, entré a la Filarmónica bien joven, y ahí pude entrar al conservatorio. Estudié en la universidad”. En ese camino se encontró con una profesora que lo llevó a estudiar a Holanda, donde, como dice, “tocaba, tocaba y tocaba”, aprendizaje y contrapunto que le sirvió para comenzar a constituir el artista que es hoy: creativo y crítico.

De Holanda se trasladó a Berlín, donde inició su onda expansiva en cuanto a dispositivos y colaboraciones. Allí nació el colectivo “Moviendo Territorios”, junto a la artista de Bolivia Sharon Mercado Nogales, a partir del cual desplegaron acciones y trabajo creativo en torno a la tierra y la producción de alimentos; y el colectivo “Práctica no eficiente”, con el artista argentino Pipi Villadangos.

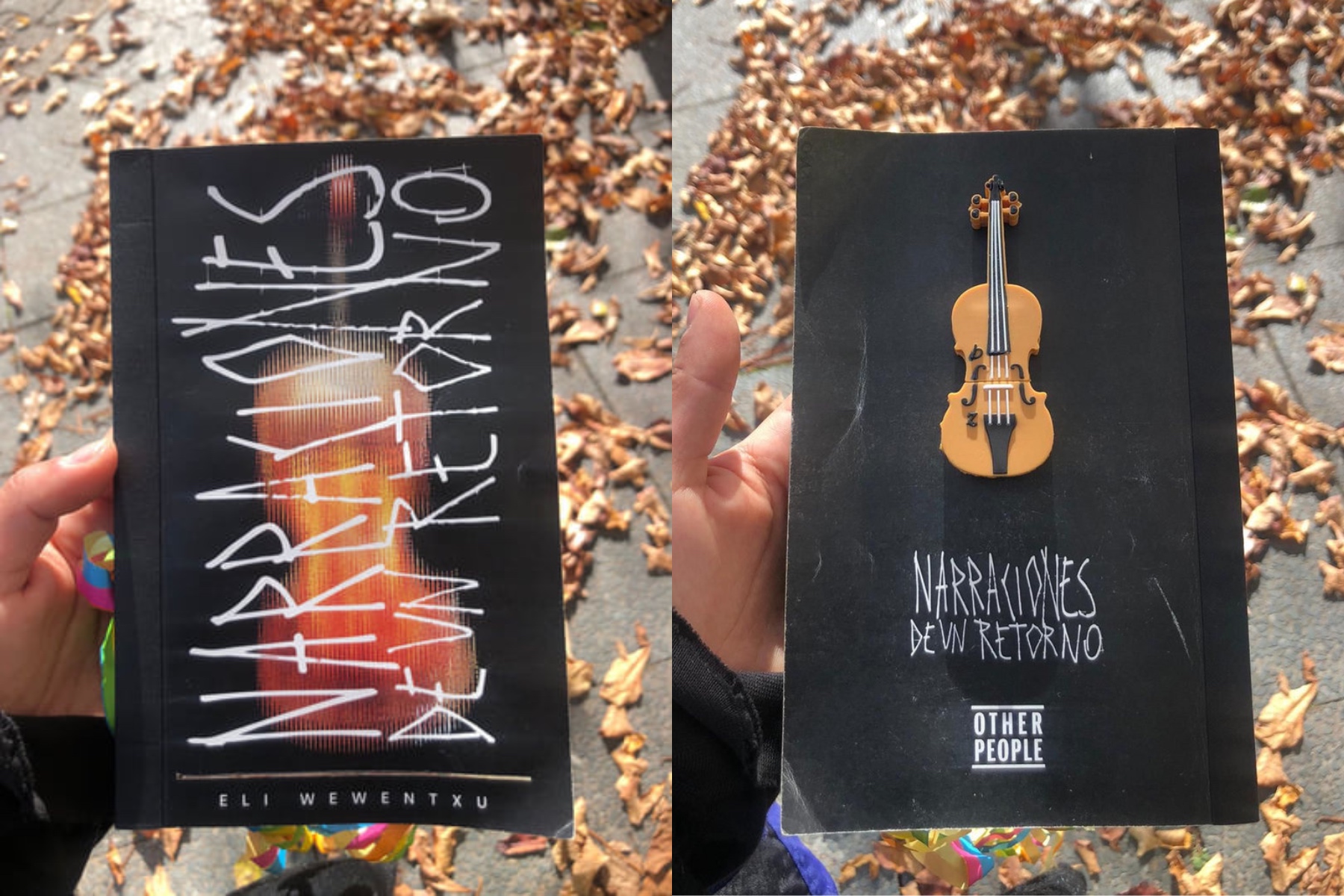

Este año, publicó Narraciones de un retorno, un trabajo que reúne siete piezas para violín y trompe y que se complementa con un zine de 56 páginas. En este proyecto entrelaza sonido, memoria y territorio, transformando el violín —instrumento marcado por una tradición europea— en un medio para pensar su propia identidad y su vínculo con Chomio, el lof de su familia. Las composiciones recorren temas como la sequía, la vida entre campo y ciudad en Padre Las Casas, las herencias familiares, las tensiones con el catolicismo impuesto y la historia del trompe como instrumento prohibido. El disco funciona como un gesto de regreso: una escucha que vuelve al territorio después de los años que vivió lejos, en otros países, otras culturas.

¿Cómo es que el lugar donde vives marca o atraviesa los procesos creativos que desarrollas?

En este momento mi obra circula en torno al cotidiano de vivir acá. Para mí, hacer música -que es a lo que me dedico, escribir música o narrativa sonora- es algo que me gusta hacer, pero lo veo solo como una pequeña parte de mi vida, porque me veo como una persona a la que respecta todo lo que sucede acá.

Me gusta trabajar harto la música como ocio. Creo que, como práctica, es algo cotidiano que va más allá de crear una obra: es tener el ejercicio de estar haciendo música. Y, obviamente, estando aquí, también se envuelve de esa ritmicidad del campo, de los animales. Hay otras temporalidades acá, entonces sí, está bien envuelto todo eso.

Haces una distinción entre música y narrativa sonora. ¿Cuál podría ser la diferencia?

Lo digo por ampliar un poco el concepto de música, porque la música es algo más estructurado, la gente lo considera más envuelto en un montón de preseteos. En cambio, una narrativa sonora, según yo, amplía un poco ese parámetro, porque es más libre. Por ejemplo, una narrativa sonora no necesariamente proviene de un instrumento, una voz o un equipo, sino de algo que uno encuentra en la misma naturaleza o en la cotidianidad de una vivencia, de un cuerpo vivo. No necesita ser algo tan estructurado; la música, para mí, sí. La narrativa sonora no siempre la imagino como una obra, sino más bien como una forma de expresar, de tener una práctica que permita digerir lo emocional.

¿Ves algún contrapunto entre, por ejemplo, el trompe y el violín? ¿Cuál es la pertinencia y la pertenencia de este último en tu carrera?

Estuve afuera. Fui a estudiar a Holanda un tiempo con una profesora. Creo que tomé harto riesgo: era bien joven y me lancé no más estando allá, que era bien lejos. Cuando uno crece en la música clásica siempre está la idea de que ir a Europa es un momento importante de la carrera, algo constructivo. Mucha gente lo ve como una referencia: trabajar o estudiar en Europa es como algo exitoso. Para mí, llegar allá fue quizás todo lo contrario. Fue bien fuerte salir del contexto de acá, siendo quien uno es y viviendo la realidad que se vive acá, y encontrarse con un lugar donde la gente ignora la identidad de los territorios; un lugar donde la música clásica consiste en replicar textos de la historia del mundo occidental.

No estuve en la universidad en sí, porque no tenía papeles; iba a las clases intensivas que hacía la en la casa de la profesora que me llevó y con la que viví. No hablaba holandés, tampoco inglés, entonces era tocar todo el día: tocar, tocar, tocar. Igual estuvo bien, aprendí mucho más de lo que aprendí en el conservatorio acá, pero sí, era muy fuerte: mucho más elitista. Algo que ya se vivenciaba acá, porque en la FOJI tenía un montón de compañeros mapuche, o gente que se cuestionaba la identidad, sobre qué música estaba haciendo uno y para qué.

A eso me refería con lo de pertenencia y pertinencia. Imaginé que podía haber una distancia ahí con esa experiencia.

Sí, y bueno, desde chiquitito tuve también una posición política, una manera de ver la vida, y eso fue crucial después de Holanda. Me quise ir a Berlín porque sentía la necesidad de estar un rato afuera y también crecer como artista de otra forma.

Allá terminé viviendo en una casa proyecto, con harta gente que bailaba, y me puse a trabajar un poco más con la danza. Creo que fue ahí que logré resetear un poco el cuerpo para volver a tomar el violín y decir “esto quiero hacer”: jugar más con la improvisación.

¿Cómo se integra este instrumento en tu creación como contrapunto, más allá de la dualidad entre tradición y lo foráneo, expresada, por ejemplo, en el violín y el trompe?

El trompe es más de ocio. No siento que esté tan dentro de la música tradicional. O sea, fue algo que también llegó acá y se adaptó. Separo harto eso en mi obra: la música tradicional la practico donde corresponde hacerlo. El escenario no es un lugar donde hago música tradicional.

¿Cómo dialoga tu creación musical con otros soportes de la visualidad y de la creación?

He colaborado con algunas personas. Me gusta trabajar y colaborar con gente que considero cercana y me hace sentido su punto de vista político de las cosas, porque para mí crear viene de la mano de eso. Entiendo que no es así para todo el mundo, y está bien.

Musicalizar en vivo es algo que me gusta mucho hacer. Cuando escribo música para documentales o para videos, también lo hago así: le doy play a la visualidad, miro y toco. No hay mucha más ciencia que eso, y a mí igual me gusta. Hago harto video. Me gusta generar registro desde desde el cotidiano, no algo muy estructurado, pero sí generar una memoria personal. Tengo un archivo grande de fotos y videos desde hace varios años y me parece bonito de acompañar con lo sonoro.

Te has presentado con artistas como Nicolás Jaar. ¿Te sientes parte de una tradición? ¿Cómo te sitúas tú en la escena?

Con Nico tenemos una relación de amistad y lo que nos une también es el discurso político y nuestra manera de hacer música. Es como conversar: improvisamos mucho y para mi eso es justamente conversar dentro de lo sonoro. No sé si puedo categorizar eso dentro de lo que actualmente se entiende como una escena musical. Se habla mucho de música experimental, pero ese término es súper amplio.

Antes toqué en cuarteto, en orquesta de cámara, etcétera, pero ese fue otro momento de la vida, otro capítulo. Ahora vivo en el campo, cerca de una ciudad como Temuco, donde no pasa mucho en términos sonoros. Por eso siempre estoy intentando invitar a la gente que he ido conociendo en estos viajes, y cuando me visitan intentamos sacar algún concierto, hacer algo, algún tallercito para poder mover un poco la cosa. Me gusta mucho la idea de que lo sonoro sea un lenguaje en territorios como este, para poder digerir lo que se vivencia. Entonces, más que una escena, yo creo que es una práctica. Por lo menos en el último tiempo, mi trabajo ha ido más por la improvisación.

¿Cómo te llevas con la IA?

Soy súper lejano a eso. No tengo mucha relación más allá de haber conocido un poco el ChatGPT. Soy un poco más boomer en ese sentido, porque en general no tengo tanta relación con las máquinas. Trabajo con un sintetizador hace muy poco porque me lo regalaron, y si está en mi casa lo voy a usar, pero me gusta más la sensación física de crear algo. Me parece que la IA acelera muchos procesos; para mí, prefiero sentirlo físicamente. Me gusta más trabajar con la sensación muscular de crear.

Sobre la creación desde lo mapuche, ¿cómo te posicionas?

Me tocó ser mapuche y es algo que disfruto mucho: pertenecer a un territorio, a una lucha, a una identidad tan profunda y viva. Actualmente, crecer y vivir en Temuco, Padre Las Casas o sus alrededores no es fácil, porque son espacios críticos donde hay dos posiciones muy fuertes que se contraponen. Hay mucha presencia de fascismo, racismo y una extrema derecha que uno se encuentra desde la calle hasta lo institucional, en todos lados. Entonces yo me veo como un observador más de todo esto.

También he encontrado mis propios lenguajes, y creo que eso es importante para quienes somos y nos identificamos como mapuche, y pudimos tener acceso a hablar de lo que pasa acá. Es importante tomarlo así. También con mucho cuidado, porque actualmente siento que hay un consumo de lo cultural y de lo espiritual, por eso creo que es nuestra responsabilidad también saber cómo posicionarnos dentro del espacio.

Volvemos a la pregunta por el territorio donde te encuentras. Supe que estás haciendo un archivo. ¿De qué va y cómo entiendes la idea de archivo?

Ahora tengo proyectos muy iniciales. En el territorio al que pertenece mi familia desde hace varias generaciones, hay un manto de bosque nativo bien grande que lamentablemente ya no es común ver en ningún lugar tan cerca de la ciudad. Crecí yendo a jugar ahí, en el campo, y eso implica una vivencia de observar harto. No me refiero solo a los ojos, sino a ese estado de escucha, de atención los ritmos que tiene el campo.

Comencé a grabar los sonidos por una nostalgia de escuchar historias que van cambiando de una generación a otra, porque el bosque está muriendo. A la vez, hay una nostalgia personal de registrar algo que quizás de un verano a otro puede desaparecer, porque aquí hay incendios todos los años y está lleno de plantaciones de pino y eucalipto.

Cada año la sequía es más crítica acá, y eso no ocurre porque sí: la industria del monocultivo ha seguido creciendo. ¿Y por qué? Porque el Estado chileno lo ha permitido. Es importante decirlo. Sé que para muchas personas puede parecer obvio, pero es fundamental repetirlo cada vez que podamos y ocupar los espacios para denunciarlo.

Yo también quiero ser parte de estas narrativas que se van quedando. Ahí surge este concepto de archivo: uno que funcione como un argumento cuando esto ya no esté. Esto es lo que había, y esto es lo que destruimos también.

Nortina y hospiciana. Periodista, magíster en Comunicación Política por la U. de Chile. Funcionaria pública. Integrante de la Revista La Raza Cómica. Autora del libro de crónicas "Iquique Glorioso. Crónica de la Tierra de Campeones" (Ediciones Radio Universidad de Chile, 2016), de la novela "Iconoclastas" (Navaja, 2024) y del poemario "Kayser" (Oxímoron, 2025).

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.