El colectivo Detrás del futuro, conformado por Josefina Camus y Rodrigo Chaverini, acaba de presentar en el Museo dell'Aquila Reale en Italia, una instalación inmersiva estrenada en 2022 en NAVE. La obra –que pone en el centro la perspectiva de las plantas y su interconexión con el entorno– fue reconstruida tomando especies vegetales nativas, junto a los desechos humanos y tecnológicos acumulados durante su residencia en Italia. Una reflexión sobre la crisis ambiental y socioecológica que está en constante evolución.

.

“¿Y si el museo se convirtiera en un jardín del futuro? No un jardín para observar, sino para habitar. Un ecosistema multiespecífico, sensible y en continua transformación. Un mundo en el que los helechos, los álamos blancos, los sauces, los avellanos, los alisos negros y las juncias acuáticas, típicos de las orillas del torrente Maricella, del Licenza y del río Aniene, entran simbólicamente en el museo para dialogar con la materia, la memoria y el cuerpo”. Con este texto el Museo dell’ Aquila Reale (MusAQ), en Licenza, Italia, invitaba el pasado 10 de julio, a través de sus redes sociales, a hacerse parte de Fitopía, una instalación inmersiva multisensorial creada por los artistas chilenos Josefina Camus y Rodrigo Chaverini.

En julio de 2022, exactamente hace tres años, pero a kilómetros de distancia, los artistas estrenaban este mismo experimento en el Centro de Creación NAVE, luego de meses de investigación a través de distintas experiencias de residencia en Valdivia, Valparaíso y Santiago, para explorar el ecosistema vegetal específico de cada territorio. Conocieron variedad de especies y conversaron con diferentes expertos ligados a la botánica, la jardinería y la ecología. Así, crearon un nuevo ecosistema que bautizaron como Fitopía: un mundo físico y sonoro donde las plantas como la achira, el agave, el estenocarpus, la festuca, el papiro y la lavanda tienen un lugar protagónico, pero no dejan de convivir junto a plásticos, telas, luces de neón, pantallas LED y otros desechos industriales dejados por el ser humano.

La idea de este proyecto nació cuando debido a la pandemia de Covid-19 la actividad humana en el mundo entero se ralentizó, y las personas debieron confinarse en sus casas, dejando de usar diariamente automóviles y aviones. Afuera el mundo natural revivió, la contaminación cayó a sus índices más bajos y cientos de especies volvieron a las ciudades y a ocupar los espacios que solían pertenecerles. “Las plantas estaban acá antes que nosotres y han encontrado diferentes mecanismos de sobrevivencia para perdurar, procesos que tienen que ver con la idea de colaboración y colectividad. Eso nos hizo acercarnos al mundo vegetal”, reflexionaba en ese entonces Rodrigo Chaverini, que junto a Josefina Camus, formaron en 2017 el colectivo Detrás del futuro.

Con una amistad de casi 20 años, Camus y Chaverini fueron también compañeros de la carrera de Danza en la desaparecida Universidad Arcis. Mientras Chaverini profundizó en la disciplina investigando los cruces con la voz, la percusión y las prácticas somáticas; Camus se formó también en Literatura y Artes Visuales, lo que alimentó su visión creativa interdisciplinaria. Con el tiempo, volvieron a converger en sus inquietudes como la interconexión de las especies y las experiencias ecosociales. Así nació el colectivo y su primer proyecto, Luminoides, donde también reflexionan en torno a los paisajes híbridos y los acoplamientos entre los elementos naturales y artificiales, pero en este caso en el centro está el fenómeno de la luz.

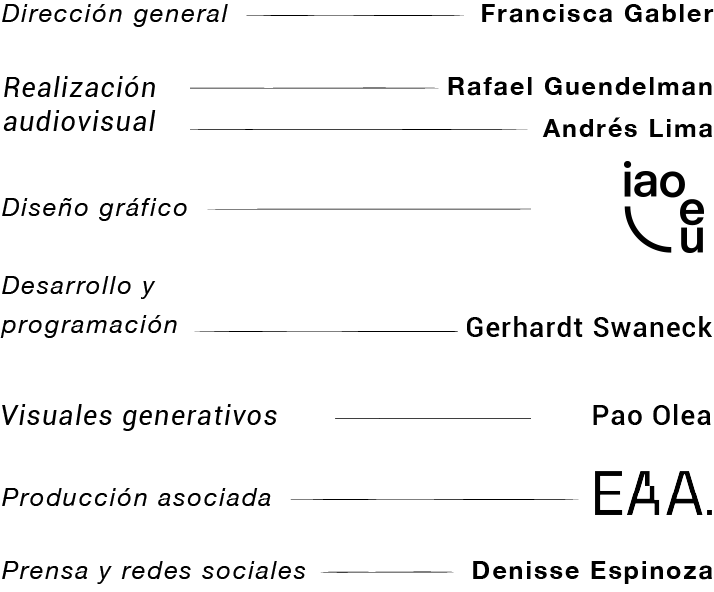

En el caso de Fitopía, la obra se presenta en formatos de performance e instalación, combinando diseño sonoro, videoarte y elementos físicos orgánicos y desechos. El proceso creativo también es altamente colaborativo, involucrando a un equipo interdisciplinario que incluye a Francisco Marín en diseño sonoro y música, Ce Pams en arte sonoro, Catalina Devia y Gabriela Torrejón en diseño integral, Paula Sepúlveda como realizadora audiovisual, y Mayo Rodríguez en la producción creativa. Camus subraya la importancia de este modelo de trabajo no jerárquico, que se nutre de la interconexión, similar a una "gran red o raíces conectadas como las plantas o los hongos".

Tras su estreno en Santiago -con funciones en NAVE, Matucana 100 y el Centro Cultural CEINA- Fitopía se exhibió en Valparaíso, Valdivia, Castro y Punta Arenas. Ahora aterriza por primera vez fuera de Chile y lo hace adaptándose al mundo vegetal de Licenza, en la provincia de Roma, donde la dupla tuvo algunas semanas de residencia. “Fitopía es un proyecto bastante dinámico que se transforma en los territorios a los que va. La manera más radical en que se ha transformado es justamente haberla traído a Italia, porque nos encontramos en una reserva natural con muchas especies presentes. No es un proyecto fijo, y al trabajar con seres vivos, tiene esta conexión etnobotánica, de cómo la cultura y el territorio se vinculan con esa flora. Queremos llevarlo a otros lugares, ya sea fuera del país, seguir en esta circulación internacional, y también al norte de Chile”, cuenta Josefina Camus.

¿Cómo los ha cambiado en lo personal una obra como Fitopía?

Josefina Camus (JC): En lo personal, antes de empezar Fitopía, yo ya estaba trabajando con plantas, pero desde una visión más etnobotánica y ligada al vínculo de las plantas con el área medicinal. A través de esta obra, junto con Rodrigo, pudimos acercarnos más hacia una mirada científica del mundo de las plantas. Hicimos muchas salidas a terreno, que estuvieron conectadas con el bosque valdiviano, siendo ese un trabajo más de ecosistema, observando la interacción de distintos seres vivos en un territorio que además es un hotspot de biodiversidad. También trabajamos en el parque cultural de Valparaíso, en una huerta donde tuvimos una residencia y allí trabajamos más el área de la domesticación de las plantas aromáticas, las plantas comestibles, el trabajo con las semillas. Fue ahí que se diversificó la pregunta sobre las plantas, para no observarlas sólo desde afuera, sino más vinculada con los seres humanos. Todos estos años en que hemos estado mostrando la obra, reflexionando cómo reinstalarla, cambiarla a cada lugar, conociendo distintos viveros, distintos territorios, distintas reacciones de las personas, conversaciones que se han producido a partir de esto, creo que me ha hecho dimensionar lo profundo de este mundo y que siempre hay algo nuevo por conocer, una historia nueva que escuchar. Todo eso nutre nuestra relación con los seres vivos. Es una obra dinámica en la que queremos seguir profundizando.

Rodrigo Chaverini (RCh): Esta obra la empezamos a hacer en un periodo pandémico, y para mí significó entrar de nuevo en una relación con las plantas que me volvió a vincular a una memoria infantil, porque cuando niño siempre estuve relacionado a ellas, teníamos patio en la casa y siempre plantábamos o sacábamos esquejes. Esa relación con el mundo vegetal en la pandemia se reactivó y con Fitopía se intensificó. Así que hay algo como de memoria que para mí ha sido muy lindo. En lo procesual de la vida de Fitopía, como trabajamos con otros seres vivos, ha sido de poner atención, cuidado y observación constante, porque las plantas en cada espacio van teniendo comportamientos distintos, así que nosotros hemos ido evolucionando en esa atención versus otras obras que tal vez no requieren ese tipo de cuidado.

¿Qué es lo que más interesante de trabajar en colectivo?

RCh: Hay una palabra que me resuena harto y es aprendizaje. Josefina tiene su manera de procesar y resolver, y yo tengo la mía, entonces al observar cómo cada uno resuelve, también se va aprendiendo. Cada uno tiene sus propias obsesiones, y es lindo cómo esas obsesiones con ciertos detalles se van complementando en lo que sería una obra final.

JC: Funcionamos muy bien. Nos complementamos y a la vez tenemos visiones que van unidas. Tenemos toda la parte más creativa, que siempre está en vínculo con la práctica y la teoría. Siempre estamos pimponeándonos desde la experimentación y la reflexión, y también viéndolo de un lugar más técnico, integrando herramientas vinculadas a lo tecnológico, pero sin dejar de lado una dimensión más orgánica, que incorpora elementos de la ciencia, saberes ancestrales, y las artes visuales.

¿Cómo funciona en general el proceso creativo de sus obras y de dónde se van inspirando para sus trabajos?

RCh: Hay un trabajo de lectura en conjunto. Eso sucede harto durante el proceso, y a la vez tenemos esta otra parte de ir explorando a la par. Es un proceso mixto. Con Fitopía, partimos de un concepto a priori que era el mundo vegetal, pero no teníamos una idea final cuando decidimos trabajar en eso. A partir del proceso fuimos recogiendo cosas de la experiencia y lo que íbamos estudiando. Un ejemplo concreto es que los desechos aparecieron cuando hacíamos los terrenos, no habíamos pensado integrarlos. Nos encontramos con ellos, aprovechamos de limpiar un poco los lugares, y surgió la pregunta de si debíamos integrarlos o no, y finalmente son parte de la instalación. Hay una cosa experiencial y una cosa teórica que se va decantando en la obra.

JC: Creo que va bastante de la mano la experimentación con los insumos teóricos o reflexivos que van generando estos proyectos, porque nos interesa mucho que sea un diálogo entre las dos cosas. Probar desde la práctica, salir a terreno, conversar con gente, hacer entrevistas, ir a lugares y complementar siempre con textos, documentales o elementos que nos puedan aportar más para la reflexión y para generar un discurso más conceptual que sustente la obra.

¿Cómo es la relación que tienen con el uso de la tecnología en general y en específico con la Inteligencia Artificial? ¿Les interesa, les conflictúa?

JC: Sí, nos interesan las tecnologías tanto en el sonido, iluminación, video, y también en la escultura sonora y la microfonía. Hemos trabajado con distintos medios y nos hemos complementado con colaboradores que trabajan con tecnología. Para algunas cosas nosotros nos hemos ido formando, Rodrigo más desde el mapping, iluminación y proyección, y yo sobre todo desde la parte del sonido y el video. Estamos constantemente investigando sobre esas áreas. Respecto a la inteligencia artificial, no lo hemos integrado a nuestro trabajo actual y tampoco es un tema que hayamos hablado directamente. Hice un curso donde conocí un poco más de softwares de inteligencia artificial para imagen, video y sonido y he trabajado con iteración de imagen sobre todo. No sé si me interesa indagar en eso, pero sí creo que es parte de nuestro presente y que está cambiando mucho el trabajo con las tecnologías, la imagen y lo audiovisual. Creo que está bueno al menos saberlo para tomar una posición sobre el tema. La reproducción de sesgo es uno de los grandes problemas que tiene la IA, pero creo que también es posible alimentarla para lograr abrir los parámetros. El otro día unas amigas me mandaron una publicidad hecha con inteligencia artificial que era increíblemente bien hecha y demasiado real. Hay agencias de publicidad que ya están trabajando solo con IA, lo que les ahorra dinero y gente que trabaje, pero el costo energético es bien impresionante. Chat GPT ya es una herramienta que se usa en universidades y en todos los sistemas, pero el tema es cómo se usa y la cantidad de uso que uno le dé: ahí es dónde quizás hay que poner algunos límites.

RCh: En términos más amplios, la tecnología nos ha interesado desde Luminoides, y creo que es un foco de atención en el que ambos tenemos interés en explorar. Josefina te comentaba de un software de música que ella exploró para esa obra, y yo he estado tomando cursos en relación a otros softwares como TouchDesigner (programa para la creación de contenido multimedia interactivo en tiempo real). Es un área que nos interesa, también en términos reflexivos, no solo usar la tecnología por usarla, sino para saber qué nos pasa a nosotros como seres humanos en relación a ella.

Sobre la inteligencia artificial, no lo hemos conversado en profundidad. En algún momento apareció la idea de utilizarla, pero fue algo muy pasajero. A título personal, me pone en un lugar indeciso. Está toda esta situación que se comenta sobre el uso energético y el uso del agua. Sin embargo, a mi parecer, las cosas se pueden utilizar, pero en su justa medida, y creo que ahí hay algo que evaluar. Con lo que sí no estoy de acuerdo para nada, es con la reproducción de sesgos o con infringir los derechos de autor, como lo que pasó con las animaciones [caso Ghibli]. Ahí tomo una postura más radical y no estoy de acuerdo con ese tipo de usos.

Entiendo que una de sus referentes es la filósofa estadounidense Donna Haraway, quien reflexiona sobre el cruce entre naturaleza y tecnología, y es una pensadora que se escucha mucho dentro del mundo artístico como inspiración. ¿Consideran que están dentro de una corriente dentro del arte que está tocando este tema de la conexión entre lo humano, no humano y lo poshumano?

RCh: Sí, puede ser que actualmente exista una cierta tendencia entre artistas a trabajar en esa área. Las ideas están en el aire y vivimos en un mundo interconectado. Temas como la inteligencia artificial —que nos mencionabas— están presentes, circulan, y de algún modo uno trabaja con ellos, consciente o no, porque nos atraviesan constantemente. Como parte de una sociedad, inevitablemente tocamos ciertas temáticas o conceptos que no son exclusivos, pero lo que puede hacer la diferencia es el modo en que cada quien los aborda. En el proceso anterior de Luminoides leímos a Donna Haraway, que fue una referencia importante, y claramente quedan ecos de esas lecturas en Fitopía, porque son parte de nuestra historia y memoria. No sé si lo llamaría una corriente, pero sí hay una tendencia, y esas preguntas siguen resonando en nosotros. En lo personal, estoy más vinculado a las artes corporales y a las prácticas somáticas, donde también aparece el descubrimiento contemporáneo de la fascia, que tiene esta idea de conectividad, de un tejido que conecta. Al trabajar en colectivo y dentro de un medio, hay elementos que naturalmente comienzan a conectarse y dialogar en nuestros procesos.

JC: Creo que el arte contemporáneo se está haciendo muchas preguntas en torno a la crisis medioambiental y a la descentralización del humano, cuestionando las jerarquías entre las distintas especies. Entonces sí, estamos abordando temas que son relevantes hoy, no solo en el arte, sino también en la ciencia y las humanidades. En términos de corrientes, nuestro trabajo podría vincularse con lo poshumanista y las nuevas materialidades. Trabajamos con plantas, pero también incorporamos el agua como un elemento clave en la relación entre seres vivos y ecosistemas dentro de las instalaciones, abordando, por ejemplo, la crisis hídrica. Donna Haraway es una filósofa muy relevante para nosotres, porque vincula la ciencia y la filosofía desde los estudios de las ciencias naturales, situando la crisis del antropoceno en el centro, pero también integrando las tecnologías y lo no humano —no solo en lo orgánico, sino también en lo maquínico—, algo que también nos interesa explorar. Rosi Braidotti es otra pensadora clave del poshumanismo, una corriente que para mí tiene mucho sentido. Me interesa especialmente leer filósofas mujeres, no solo desde esa perspectiva, sino también desde miradas más ancestrales, como las que provienen de la cultura mapuche o de territorios situados en Chile, Argentina y Sudamérica. Pensadoras como Silvia Rivera Cusicanqui trabajan desde una conexión con lo no humano, pero desde visiones anticoloniales y decoloniales, rescatando formas de conocimiento y de vida ligadas a lo ancestral. Eso también se integra en nuestro arte, no es solo una visión occidental o científica, sino que está atravesado por otros sentires, vivires, cosmologías.

Periodista egresada de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajó durante una década en la sección Cultura de La Tercera, donde cubrió temas de artes visuales, arquitectura y fotografía. Fue jefa de contenidos de Fundación Teatro a Mil. Hoy es subeditora de revista Palabra Pública.

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.