Tras su residencia en Delfina Foundation, la artista Pilar Elgueta presenta "La Sociedad de la Preservación de lo Impreservable", un proyecto donde explora los límites y contradicciones de la conservación. Hasta el 18 de octubre, su propuesta en Galería NAC convierte lo efímero en materia de archivo, cuestionando quién decide qué se protege, cómo y bajo qué criterios de poder y memoria.

.

Pilar Elgueta concibe sus exposiciones como películas: “Cada una tiene su propia paleta de colores y narrativa. Cada muestra añade contenido y profundidad al mensaje que quiero comunicar”, explica. En el caso de 51,49943º N, 0,14098º O, la paleta cromática fue inspirada en la casa situada en las coordenadas geográficas que dan nombre a la exposición. Se trata de la sede de Delfina Foundation, donde la artista llevó a cabo una residencia de tres meses, con el apoyo de la beca otorgada por Artus Chile. Durante ese periodo, Pilar se reunió con curadores e intelectuales, además de artistas consagrados y emergentes.

Presentó fragmentos de Por el todo, Voy en delgadez de niebla y Cuerpos de agua: prólogo. El primero sirvió como punto de partida de su trabajo, mientras que el último correspondía a su creación más reciente. Los tres proyectos se vinculan por su énfasis en el lenguaje, la presencia del agua, y su condición de “actos fallidos”.

En Por el todo, una pintura de un iceberg se enfrenta a un témpano de hielo real: la obra se evidencia así como réplica imperfecta. En Voy en delgadez de niebla, la voz de Gabriela Mistral recita el poema Hallazgo, donde evoca su nostalgia por el paisaje chileno, un territorio distante por sus años de residencia en el extranjero como diplomática. El texto se presenta mediante letreros LED que son cargados por un conjunto de cuatro personas que avanzan por colinas desérticas. La artista los describe como una “suerte astronautas en un estado distópico”. Al anochecer, los portadores conectaban sus carteles y el poema se leía con claridad: Voy en delgadez de niebla pero sin embargo llevo las facciones de mi cara, lo quebrantado del peso, intacta la voluntad. Para Pilar, el fragmento seleccionado condensa la esencia del ser humano como único elemento de continuidad en un mundo en constante cambio. Finalmente, en Cuerpos de agua: prólogo, la artista explora la transformación a través de un molde de hielo de su brazo que se funde con la naturaleza.

Al postular a Delfina, la noción de cambio constante la llevó a idear la Sociedad de la Preservación de lo Impreservable. Al inicio no tenía claro el propósito exacto de la organización, pero sabía que encajaba con la tradición londinense de fundaciones y sociedades. “Siempre me ha gustado esa idea de los funcionarios con uniforme. La idea del estamos trabajando para ustedes, pero no sabemos exactamente en qué”.

Para entonces la noción de “utopía contemporánea” ya había aparecido en su trabajo, cuando el cineasta Joaquín Cociña -tras ver su primera muestra individual en el MAVI (2017), realizada en paralelo con la exposición El fantasma de la utopía de Arturo Duclos- interpretó su obra en esos términos. Desde ahí, Pilar se interrogó sobre el deseo humano de vivir para siempre, especialmente en un contexto sociopolítico que parecía estable pero que se volvió frágil a la luz de los recientes conflictos internacionales.

Ya en Delfina, comprendió que las conversaciones podían convertirse en su material de trabajo. Aunque sabía que la residencia se enfocaba en el networking, no esperaba conversar a menudo con tantas personas. Así, la Sociedad de la Preservación de lo Impreservable adoptó como práctica principal registrar tanto a personas como a entidades no humanas: desde artistas que trabajan con biomateriales o curadores de lo efímero hasta la misma casa en la que residió. Las transcripciones dieron forma a un archivo de cientos de páginas en expansión, que planea nutrir con entrevistados de Inglaterra y Chile, alojados en una web en constante cambio.

El proceso concluyó en un Open Studio en el que la artista presentó dos pantallas con fragmentos de entrevistas, el video Cuerpos de agua: prólogo y una instalación sonora. Esta última reproducía el flujo de las cañerías de la residencia, un sonido que se volvió común toda su estadía. “Era un sonido super suave pero incómodo, como el de una radio muy baja en el coche. No es lo suficientemente fuerte para entender la canción, pero tampoco tan bajo como para ignorarlo. Es ese ruido blanco que te obliga a subir el volumen o a apagarlo —explica—. Así me pasaba con el ruido del agua, que era justo el elemento con el que había estado trabajando”.

Casi un año después, este proyecto se traslada a Chile mediante una exposición en Galería NAC dividida en tres etapas, donde transformó la sala en cada inauguración, dejando apenas vestigios de la anterior.

La primera etapa del proyecto, inaugurada el 7 de agosto, se articuló bajo la noción de la pregunta como método. Más que ofrecer respuestas cerradas, la sala se configuró como un espacio de incertidumbre: maquetas, bocetos, hojas de cuaderno con diagramas, anotaciones enmarcadas, ladrillos y carteles se disponían como fragmentos de un pensamiento en proceso.

Aquellos carteles, dispuestos en dos hileras sobre una de las paredes de la galería, mostraban una progresión de verbos relacionados con la idea de mantención. La secuencia comenzaba con el concepto más conservador, “preservar”, continuaba con términos como "conservar", "restaurar" y "verse afectado", hasta culminar en "convertirse en eso". Esta progresión resonaba directamente con el video Cuerpos de agua: prólogo, que muestra el vaciado de un molde de hielo que replica su brazo, escena que a su vez entrelaza un texto poético extraído de notas de su investigación.

El capítulo dialoga con lo que Georges Didi-Huberman denomina la imagen como aquello que se escapa: no un objeto clausurado, sino un campo abierto de significaciones. Para Didi-Huberman, la imagen nunca se entrega en su totalidad, siempre se presenta como resto, como huella parcial que obliga a volver a mirar. Esa condición de fuga se percibe en la manera en que Elgueta eleva los fragmentos —apuntes, papeles encontrados, diagramas improvisados— a la categoría de obra, reivindicando aquello que, en un proceso artístico más tradicional, sería considerado secundario o descartable.

Del mismo modo, Aby Warburg concebía su Atlas Mnemosyne como una constelación inacabada: láminas compuestas por imágenes que no aspiraban a una verdad única, sino a provocar nuevas asociaciones cada vez que eran contempladas. Su método no buscaba cerrar significados, sino abrirlos, mantenerlos en un estado de latencia. La exposición parece inscribirse en esa línea, al organizar los materiales no como evidencias que apuntan a una conclusión, sino como nodos de un tejido abierto que admite múltiples lecturas. La nota manuscrita o el diagrama en bruto no son presentados como “etapas preliminares” hacia una obra futura, sino como formas de pensamiento en sí mismas. El gesto de desplazar la jerarquía del “objeto terminado” hacia la fragilidad de lo preliminar cuestiona los valores con los que tradicionalmente se mide la obra de arte: originalidad, acabado, permanencia. En cambio, lo que aquí se preserva es la energía del proceso, el balbuceo de una idea, el signo aún en estado de pregunta.

Un detalle cobraba particular relevancia: el papel amarillo encontrado en el suelo al inicio de la residencia. La artista lo presentó como un presagio de lo que sería su investigación, reiterándolo en la sala como un motivo visual y conceptual. Transformado en una conversación ficticia entre dos pantallas dispuestas en el piso, este papel devenía en escultura-libro, soporte de un diálogo consigo misma. Así, la obra se posicionaba como narrador de los tres capítulos, un pie de foto expandido que desestabiliza la idea de origen y conclusión.

La segunda etapa, inaugurada el 21 de agosto, exploró en Galería NAC la idea de la institución. Fotografías de Pilar Elgueta vestida con el uniforme color ladrillo que diseñó para La Sociedad de la Preservación de lo Impreservable llenaban la sala, pero en ellas su rostro apenas era reconocible: su identidad se disolvía en la figura de una funcionaria anónima. Así, la artista no aparecía individualizada, sino como parte de un engranaje, una pieza más de una maquinaria ficticia de preservación, un dispositivo burocrático que podía ser habitado por cualquiera.

Estas imágenes registraban intervenciones realizadas en Londres, dispuestas en pares: frente a edificios patrimoniales en el barrio de Delfina, en Kew Gardens, en la propia fundación, junto a trabajadores que reparaban calles. Entre ellas destacaba la fotografía de la artista posando ante el moái Hoa Hakananai’a en el Museo Británico, contrapuesta a otra tomada en las escaleras de la Tate Gallery. La estrategia visual situaba a Elgueta dentro de un sistema global de conservación patrimonial, donde el poder de decidir qué se preserva y qué no está inextricablemente ligado a estructuras coloniales e institucionales.

En este punto, la obra dialoga con lo que Jacques Derrida plantea en Mal de archivo: archivar es un gesto de memoria y de poder. Todo archivo implica una selección —y, por tanto, una exclusión—; conservar significa también destruir, relegar, silenciar. Achille Mbembe refuerza esta dimensión al señalar cómo el archivo colonial es también un dispositivo que organiza jerarquías de valor y determina qué voces son audibles y cuáles permanecen invisibles.

Elgueta ficcionaliza este poder mediante la creación de una sociedad inexistente, heredera de la tradición de artistas como Marcel Broodthaers, quien en su Musée d’Art Moderne, Département des Aigles parodió el lenguaje y las lógicas de los museos, o Andrea Fraser, que expuso la institución como parte de la obra misma. En la sala de NAC, las fotografías de la artista con uniforme institucional —despersonalizadas, repetitivas, casi burocráticas— funcionan como espejos de esos dispositivos. Al adoptar el rol de funcionaria de una organización que “no preserva lo preservable”, revela lo absurdo y lo político del gesto de conservación.

La propia sala se sumaba a esta operación crítica: las manchas de pintura que intentaban tapar los agujeros del montaje anterior permanecían visibles, recordando que toda institución es también un palimpsesto de intervenciones pasadas, nunca completamente borradas. La “Sociedad” de Elgueta no promete salvar nada para siempre: más bien expone la fragilidad del acto de preservar y la imposibilidad de hacerlo sin violencia ni pérdida.

La tercera etapa, inaugurada el 10 de septiembre, volvió sobre la dimensión del lenguaje como materia, límite y posibilidad. En la sala, Elgueta presenta hasta el 18 de octubre una versión expandida de la instalación sonora realizada en Delfina: seis altavoces amplifican el flujo de las cañerías de agua de la residencia londinense, acompañados por un librillo con fragmentos de transcripciones suspendido de ramas en el techo. La materialidad del agua se convierte así en metáfora del lenguaje: un murmullo incesante, nunca del todo inteligible, que obliga a afinar la escucha.

El título de esta etapa —Lenguaje es Lenguaje— recuerda la afirmación de Ludwig Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. En Elgueta, esa sentencia se despliega de modo literal y poético: el lenguaje, al mismo tiempo que funda nuestra relación con el mundo, lo fractura y lo revela incompleto. Los fragmentos de entrevistas colgados en el espacio, descontextualizados, producen ese mismo efecto de límite: son voces suspendidas, restos de conversación que insisten sin llegar nunca a cerrarse.

La relación con la obra Voy en delgadez de niebla resulta clave en esta etapa. Allí, la voz de Gabriela Mistral aparecía encarnada en letreros LED, cargados por performers como astronautas en un paisaje desértico. En NAC, esa voz retorna en forma de murmullos mecánicos, textos impresos, frases que resuenan en la sala como ecos de lo ausente. El lenguaje es, aquí, tanto materia de trabajo como lugar de pérdida.

Roland Barthes definía el texto como un “tejido de citas” que nunca es originario, sino un entrelazado de voces. Algo similar ocurre en la instalación: la artista no busca fijar un discurso propio, sino tramar un coro polifónico que incluye humanos, objetos, instituciones y hasta el agua misma.

En este último gesto, Elgueta desplaza la pregunta sobre la preservación hacia el terreno de los afectos. Escuchar el murmullo de las cañerías, leer fragmentos de entrevistas sin contexto, atender a voces que no reclaman un significado único: todo ello propone un modo de cuidado basado en la humildad, en la disposición a escuchar incluso aquello que no pide ser escuchado. Preservar, en este caso, no es fijar lo efímero, sino sostener su ambigüedad, su deriva y su posibilidad de seguir transformándose.

“Quise plantear cómo escuchar la voz de aquello que queremos cuidar, para saber cómo quiere ser cuidado, o incluso si lo desea”, explica. Esa reflexión se encarna en un ejemplo concreto: el moái Hoa Hakananai'a, sustraído de la Isla de Rapa Nui en 1868 y exhibido en el Museo Británico desde que la reina Isabel lo donó a la institución. Para el Consejo de Ancianos de la isla, no se trata solo de una escultura, es un ancestro al que se le arrebató la voz.

En 2018, un grupo de habitantes de Rapa Nui propuso construir una réplica para que permaneciera en Londres, permitiendo así que el original regresara a la isla. Sin embargo, el museo ha rechazado la solicitud, argumentando que cuenta con la tecnología y los especialistas necesarios para preservar y estudiar el moái en condiciones que no serían posibles en la isla. Quizás sea cierto, pero, como advierte Elgueta, ese argumento no evita que se siga luchando por su regreso. “En el campo de la preservación existe una línea muy delgada entre imponer una forma de cuidado y empatizar, escuchando otras alternativas”, concluye la artista.

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo (UDD - Chile), donde se desempeñó como ayudante de Periodismo Interpretativo. Cuenta con una especialización en Social Marketing de Northwestern University, y ha realizado múltiples cursos sobre comunicaciones en el campo de las artes visuales dictados por Node Center for Curatorial Studies (Berlín). Sus textos han sido publicados en Artishock y en la Revista Ya.

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

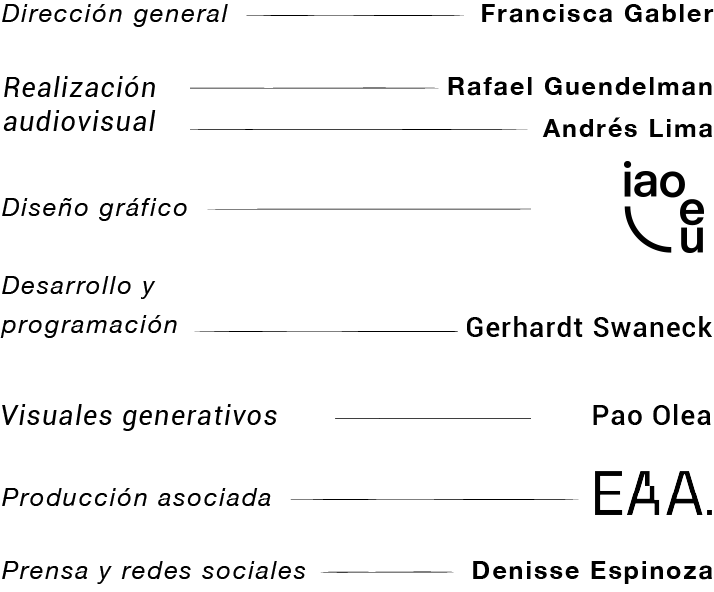

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.