Hasta el 29 de junio, el pabellón de Chile en la Bienal de Diseño de Londres alberga Minerasophia, una instalación inmersiva creada por la arquitecta y artista Mále Uribe y la diseñadora Constanza Gaggero. A través de un oráculo contemporáneo construido con imágenes, sonido y minerales revalorizados, el proyecto propone nuevas formas de relacionarse con los desechos de la minería, explorando su dimensión simbólica, territorial y material. En esta entrevista, las creadoras profundizan en el proceso detrás de esta obra que cruza arte, investigación y memoria.

.

Jamás había visto algo así en su vida: una estructura tan precisa, compleja y hermosa. Resultaba casi imposible creer que aquella escultura natural hubiera surgido de forma espontánea. Parecía un render digital creado por un humano, pero eso no tenía sentido: estaba en el Salar Grande de Tarapacá, a casi 90 kilómetros del pueblo más cercano. Sin embargo, fue allí donde la arquitecta chilena, Mále Uribe, descubrió la estética de la sabiduría mineral. Aquella imagen despertó en ella una inquietud que la llevaría a investigar las estructuras minerales perdidas en el desierto.

Con el tiempo, su trabajo no solo ha revelado la belleza oculta en los residuos de los procesos de extracción, también ha desarrollado obras orientadas a revalorizar estos materiales. Uno de sus proyectos más recordados, se titula Imaginarios de la sal (2020), desarrollado bajo la residencia del Design Museum de Londres, que luego tuvo una reinvención en Chile en Galería Gallo, en una primera colaboración con la diseñadora chilena Constanza Gaggero. La obra exploraba las dimensiones geológicas, políticas y estéticas del paisaje salino del desierto de Atacama a través de una instalación multimedia que combinaba video, sonido, escultura y diseño. El proyecto cuestionaba las formas tradicionales en que se representa el territorio, proponiendo nuevas formas de habitarlo, desde una mirada crítica, pero también afectiva.

Cinco años después, la dupla vuelve a trabajar en conjunto, esta vez para presentarse en la quinta edición de la Bienal de Diseño en Londres, con Minerasophia: Underground Cycles, una instalación inmersiva que propone una reflexión profunda sobre nuestra relación con los minerales, el extractivismo y los ciclos de la materia.

La obra se articula en torno a una gran proyección audiovisual envolvente que reúne registros documentales, animaciones 3D, escaneos de piedras y archivos históricos, todo se despliega sobre una especie de pira que evoca un oráculo. Este “altar mineral” parece destilar una sabiduría ancestral, invitando a los visitantes a reconsiderar el material de descarte desde otra perspectiva, y a encontrar valor en aquello que había sido marginado.

El video está rodeado por una serie de piedras semipreciosas y minerales dispuestos en vitrinas de vidrio, lo que le da al conjunto un aire de archivo científico. Sin embargo, la cortina en tonos violáceos del fondo y las citas que exploran la materia desde una mirada relacional y sensible aportan un tono más intuitivo. La atmósfera se intensifica con la música compuesta por Will White, de ritmo repetitivo y pulso magnético. Así, la visita al pabellón chileno trasciende el espacio teórico del conocimiento y se convierte en una experiencia multisensorial que invita a concebir el mundo desde nuevas perspectivas.

Victoria Abaroa: Mále, ¿cómo empezó la idea sobre invertir la lógica extractivista y poner en valor lo que está desechado? Tengo la impresión de que la idea surgió a raíz de un viaje.

Mále Uribe: Sí, exactamente. La obsesión mineral partió con un viaje al desierto. Mi hermana vivía en Iquique y, durante una visita desde Londres, fui a verla y recorrí algunos salares secos, no turísticos, como el Salar Grande. Estaba sola y en ese momento leía sobre agencia mineral, estas ideas feministas que proponen una relación activa con la materia. Aunque las entendía intelectualmente, no fue hasta estar ahí que algo se transformó: levanté una costra blanca del suelo y encontré una escultura de sal impresionante, como un render digital, creada solo por el sol, la humedad, el yeso, el viento y el tiempo. Ahí entendí realmente lo que era la agencia mineral. Volví a Londres y postulé un proyecto al Museo del Diseño para mostrar la sal como una entidad creativa, autónoma. Me gané la residencia, investigué y volví al desierto. Fue entonces cuando vi las montañas de desechos mineros y comprendí que no podía hablar de la belleza mineral autónoma sin referirme a este mundo horroroso de esa misma materia preciosa, pero intervenida y descartada. Desde entonces, mi interés ha sido destacar esta belleza mineral, pero de la mano con cómo nosotros estamos despojando a los minerales de esa admiración.

VA: A lo largo de la historia, los minerales han tenido múltiples usos y significados. Mále, tú comenzaste la investigación con la sal, que ha tenido más 14.000 usos documentados, y luego expandiste tu trabajo hacia otros minerales. ¿Hay alguna propiedad o funcionalidad que te haya sorprendido especialmente en esta etapa más reciente? ¿Y cómo se relaciona eso con los saberes territoriales o ancestrales que evoca Minerasophia?

MU: Ese dato que mencionas sobre la sal refleja muy bien su versatilidad a lo largo del tiempo. Más allá de la sal de mesa, está presente en nuestro cuerpo, en las lágrimas, y fue una moneda valiosa: hubo guerras y disputas geopolíticas en torno a ella. Hoy el litio cumple un rol parecido —es clave en la transición energética y también en tratamientos de salud mental como estabilizador del ánimo. Los minerales son sorprendentes por su capacidad de transformación y por cómo atraviesan distintas culturas y tecnologías.

En mis proyectos actuales, estoy trabajando con piedras como la combarbalita y el basalto, que tienen usos más acotados: el basalto se emplea en adoquines o mobiliario urbano, y la combarbalita se destina principalmente a la artesanía. Pero a mí me interesa imaginar otros posibles usos o universos simbólicos en los que estos minerales estén inscritos. Parte de eso tiene que ver también con el reaprovechamiento del descarte, que es mucho en el trabajo artesanal: todo ese polvo y gravilla acumulado podría tener otros destinos si se lo pensara desde otra lógica.

Minerasophia nace justamente de esa idea: los minerales tienen un valor propio, independiente del uso que les demos o del sistema cultural que los valida. Antes de que existieran los humanos, los minerales ya eran agentes creativos: generaban territorios, produjeron transformaciones químicas como la generación del oxígeno. Decir que son creativos no es sólo poético, tiene una base científica. Por ejemplo, nuestros huesos son el resultado de una evolución mineral que permitió a los primeros animales moverse.

El nombre Minerasophia conjuga esa dimensión material con una forma de sabiduría ancestral. En el norte, por ejemplo, la sal se considera capaz de retener o liberar energía, es un preservante natural y puede cristalizarse de múltiples formas. Las culturas ancestrales no separaban naturaleza y cultura, y esa idea está también muy presente en los enfoques de los nuevos materialismos. El trabajo con canteros en Colina y Combarbalá me ha permitido ver cómo ciertos minerales generan oficios, memorias, formas de transmisión intergeneracional que no existirían sin las cualidades específicas de esa piedra. Allí también está esa sophia, esa sabiduría mineral.

VA: Mále, ¿cómo se originó la colaboración con Constanza?

MU: Fue en Inglaterra. La Coni vivió allá por casi veinte años, y yo estuve unos siete. Cuando llegué, ella ya estaba instalada. Nuestra primera colaboración fue en un proyecto que ella llevaba con el British Museum, fue, de hecho, mi primer trabajo en Londres. A partir de ahí nos hicimos amigas. Cada una siguió su camino, pero mantuvimos el vínculo y una admiración mutua por nuestras trayectorias. En Chile, cuando hice la segunda versión de Imaginarios de la sal, Constanza hizo el diseño gráfico y la identidad de la muestra. Fue una participación más puntual, no tan colaborativa, por eso sentíamos que nos debíamos un proyecto que pudieramos pensar juntas.

Cuando llegó la invitación a la Bienal, supe que el componente visual iba a ser clave. No había tiempo para construir algo material desde cero, así que propuse una gran proyección de tres metros en la que pudiéramos colaborar para crear un nuevo imaginario visual desde su especialidad gráfica. Juan Pablo Vergara, productor del proyecto, fue quien nos convocó al concurso interno organizado por el MINCAP. Si bien la investigación ya tenía forma, juntas fuimos definiendo este nuevo lenguaje a través del video, las gráficas, la cortina y toda la dirección creativa del pabellón. Contamos además con Gracia Fernández, quien se encargó de editar el video central.

VA: Constanza, ¿cómo abordaste la transcripción visual de Minerasophia, considerando que la propuesta curatorial y el espacio ya estaban definidos? ¿Qué estrategias usaste para imprimir tu autoría dentro de esos márgenes?

Constanza Gaggero: Si bien la investigación detrás de Minerasophia es de Mále, la propuesta del pabellón la desarrollamos muy en conjunto. Ella ya tenía la idea espacial del círculo, pero mi aporte fue dotarlo de una identidad visual: todo lo que aparece en redes sociales, la tipografía, la infografía y el video mismo. El pabellón es bastante inmersivo; se compone en un 50% de obra material, relacionado con el trabajo de Mále, y en un 50% de trabajo gráfico, que se manifiesta en el video proyectado, la música, la gran cortina que actúa como telón de fondo, y otros elementos visuales. Como en cualquier encargo expositivo, se definió una paleta de colores, tipografías, un estilo claro y una propuesta audiovisual coherente. Más allá de lo visualmente atractivo, creo que logramos algo potente, porque confluyeron dos discursos sólidos: el de Mále, centrado en la materia, y el mío, más ligado al archivo. Esa fusión fue muy virtuosa.

VA: Mále, sé que has estado varias veces en Atacama. A medida que has trabajado con más minerales, imagino que también has recorrido otras zonas de Chile. ¿Has hecho esos viajes junto a Constanza o por tu cuenta? ¿Hay alguno que consideres especialmente clave para el desarrollo del proyecto?

MU: Los viajes los he hecho yo, porque Minerasophia es un proyecto investigativo de largo aliento que se ha ido desarrollando de manera evolutiva. El pabellón lo desarrollamos con Constanza, quien estuvo a cargo del universo visual y diseño, trabajando sobre una investigación territorial que vengo haciendo desde 2018, cuando comencé con Imaginarios de la Sal. Desde entonces he ido muchas veces a Atacama, pero con la expansión de Minerasophia, he explorado otros territorios. Ya no sólo trabajo con el Desierto de Atacama, sino con minerales de todo Chile. Por ejemplo, he trabajado con canteros de Colina, donde se extrae basalto y piedra caliza que se usa generalmente para las plazas de Santiago. Esa tradición familiar -de hasta cinco generaciones- ha sido clave para mi trabajo, especialmente gracias a Gabriel Horta, un cantero con quien colaboro y que ha sido fundamental para el proyecto.

También he trabajado en Combarbalá, en la cordillera al norte de Santiago, donde se encuentra la combarbalita. Es una piedra menos conocida, pero mucho más linda, diversa y extraña que otras piedras semi preciosas como el lapislázuli. Allí colaboro con artesanos, en especial con Carlos Sarmiento Toro, quien me acompaña con todas mis locuras. Al principio, los canteros no me entienden cuando yo llego con estos rollos medio abstractos, pero después de varias conversaciones se van involucrando, se ríen un poco de mí, y se va generando una relación de amistad muy linda.

VA: Mále, pensando en tus colaboraciones con sonidistas, noté que en cada proyecto has trabajado con personas distintas. ¿Qué te motiva a cambiar? ¿Es para darle un sello diferente a cada obra?

MU: Creo que ha sido más bien circunstancial. Soy súper intuitiva con mis proyectos, no tan estratégica. En este caso colaboramos con Will White, a quien conocí gracias a Tom Burke —un músico increíble con quien trabajé en Imaginarios de la Sal en el Museo del Diseño de Londres. En ese momento, Tom me había puesto en contacto con Will solo para grabar una voz. Años después, Will me escribió para decirme que había encontrado esas grabaciones y que había estado componiendo música sobre mi voz. Me mandó las piezas y me volaron la cabeza. Ni siquiera sabía qué tipo de música hacía, y fue muy emocionante ver cómo, a partir de esa experimentación, había creado algo totalmente nuevo.

Para la exposición que hice junto a la galería Collectio en marzo, le pedí una pieza de sonido y creo que Will dio en el clavo desde el principio. Usó sonidos sintéticos y electrónicos que había hecho en su estudio, que se asemejaban a golpes metálicos. Para el pabellón le pedimos que acentuara eso y generara una especie de ritmo de trance, porque queríamos que el espacio fuera inmersivo y pudiera realmente invitar a conectar con la energía mineral. Creo que esos sonidos metálicos arman un ritmo bien hipnotizador. Realmente te transportan a otro lugar. Tiene una cosa media ritualística, que es algo muy característico en mis proyectos. No es una búsqueda consciente, pero lo puedo identificar cuando miro mis trabajos: siempre hay una cosa media concéntrica, una intención de generar vistas en las que se alinea el cielo con el suelo, y claro, la música se ajusta a eso también.

VA: ¿Se podría pensar en Minerasophia como una práctica simbólica de reparación del paisaje degradado?

MU: Sí, cien por ciento. De hecho, creo que eso es algo que he estado poniendo en práctica desde Imaginarios de la Sal, en sus dos versiones instalativas. En este pabellón, con Coni buscamos invitar a las personas a entrar en una sintonía distinta, que las conecten con los minerales desde un lugar mucho más profundo, donde dejen ser vistos sólo como recursos. Eso representa un desafío, sobre todo en esta exposición. Por un lado, teníamos en la vitrina desechos propiamente tales de la minería, es decir, experimentos materiales reconstruidos con esos desechos, como relaves de cobre, sal y basalto, junto a objetos y esculturas. Para equilibrar eso, diseñamos una vitrina más escondida, que no permite ver los objetos de inmediato, sino que hay que asomarse para descubrirlos. Esto permite que el espacio mantenga un tono más simbólico, ritualístico y transportador.

VA: ¿Cómo dialoga la dimensión simbólica del proyecto con la construcción del lenguaje visual y documental en el pabellón, especialmente en el uso de archivos y materiales históricos?

CG: El video, la profundidad y la poética del pabellón nacen de una colaboración en la que Malé aportó la investigación y yo, desde mi práctica, trabajé con archivos y colecciones, que es mi especialidad. Para darle al material visual una connotación más profunda y arraigada en la historia —no solo pasada, sino también futura— realicé un levantamiento audiovisual de diversas fuentes: videos de la Cineteca Nacional, documentales y material precolombino del Museo de La Serena y del Museo de Limarí. Con eso armamos un collage que reúne registros históricos, archivos y objetos museográficos, al que también sumamos modelos 3D de ciertas rocas, realizados con Guayo Pérez.

VA: ¿Cómo se expresa la dimensión simbólica en el lenguaje visual y espacial del pabellón? ¿Qué elementos o conceptos guiaron esa construcción desde tu perspectiva?

MU: El pabellón nace de la idea del círculo, del ciclo, y con Constanza trabajamos en crear una experiencia que desplegara esos conceptos e interpretaciones simbólicas que vemos en el mundo mineral. Minerasophia cuenta con una documentación gigante de imágenes y videos que he ido recopilando en viajes: imágenes microscópicas, animaciones y escaneos de piedras. En esta iteración, Underground Cycles, el video funciona como un portal hacia la tierra -un collage visual que mezcla distintos formatos, tiempos e imaginarios- desde el litio y el basalto hasta la combarbalita y los relaves de cobre, incluyendo un futuro material alquímico que resulta de la mezcla de todos estos elementos y sus ciclos de vida.

A esto se suman animaciones y ediciones fotográficas, en las que nos apoyaron Guayo Pérez y Gracia Fernández, quienes agregaron colores y capas para expresar un universo extraño y misterioso. La capa de archivo que aporta Constanza dota al video de un vínculo sólido con el pasado, haciendo que la pieza hable de las múltiples dimensiones del mineral: histórica, patrimonial, simbólica, poética y científica. En el video también hay material filmado junto a Víctor Leyton, con imágenes de canteros trabajando y de relaves, que buscan mostrar la magnitud y brutalidad de estos paisajes, aportando una dimensión territorial y humana al montaje.

VA: ¿Cómo hicieron para criticar el extractivismo sin estetizar el daño?

MU: Es un tema complejo. Al trabajar con minería, se suele caer en mostrar paisajes “terribles pero hermosos”, que estilizan problemáticas medioambientales, o hacer críticas muy agudas pero superficiales, en las que no se cuenta con la información real que motoriza la minería como industria en su real complejidad internacional.

Yo empecé desde un lugar muy crítico, pero al colaborar con científicos y laboratorios, entendí que es un mundo mucho más complejo. Eso no quiere decir que no sea crítica, sino más bien intento abarcar estas temáticas de manera informada y conectada con la realidad, más allá del activismo. Mis proyectos buscan más bien reconectar con los minerales como materia transformadora y digna de admiración. El problema no es solo la minería, sino una relación humana más amplia que ha aprendido a ver la materia como desecho. La minería y su escala no van a cambiar drásticamente mientras sigan existiendo las demandas actuales por estos recursos. Nada va a cambiar hasta que hagamos un cambio generacional de relación con la materia. Sé que puede sonar idílico o ingenuo, pero esas transformaciones filosóficas y generacionales ocurren. Han sucedido a lo largo de la historia. Creo que mis instalaciones apuntan a eso: a inspirar una nueva mirada material.

VA: Constanza, en línea con la pregunta anterior, ¿cómo planificaste el video para transmitir esa complejidad?

CG: En el video, si bien se muestran momentos en que la tierra explota, paisajes carcomidos y relaves uno tras otro, no se limita solo a ese registro. La intención del pabellón no es transmitir un mensaje negativo ni excesivamente crítico. Más bien, propone mostrar el ciclo mineral del que debemos responsabilizarnos en el tratamiento de nuestra geografía y recursos. Al mismo tiempo, busca ser lo suficientemente inteligente para abrir espacio a soluciones, como los materiales nuevos que presenta Mále. En ese sentido, el pabellón explora todas las aristas del mundo mineral, desde una mirada más positiva que condenatoria.

VA: ¿Qué significado tiene para ustedes presentar este proyecto en una bienal internacional? ¿Cómo creen que el contexto de la bienal ha influido en la recepción y en el diálogo que genera la instalación?

MU: Tuvimos muy buen feedback del pabellón, eso me dejó muy contenta. Justamente porque tiene tantas capas de información, la gente conectó desde distintos lugares o sensibilidades. Hay quienes conectaron de lleno con la parte poética de los minerales y el nuevo materialismo, mientras que otros con la belleza visual de las rocas y esculturas expuestas. Algunos se interesaron mucho con las posibilidades materiales de reciclar los relaves, o con las problemáticas medioambientales asociadas a estos. Muchos no podían creer que las piezas estuvieran hechas con desechos. Entonces, creo que esa nota positiva hizo que el discurso no girara en torno a la desesperación medioambiental del desecho minero, sino que, una vez presentada esa realidad, la conversación se vuelque a cómo podría esto funcionar de otra manera, y cómo podemos volver a armonizar los conceptos de desecho y agencia material.

CG: Como decía Mále, la recepción del público fue súper buena, estaba lleno de gente siempre, todo el mundo hacía preguntas. Lo bueno es que efectivamente, al tener tantas capas - desde lo visual y estético, pasando por los diagramas y materiales, hasta las imágenes y archivos -, la gente se involucraba desde muchos ángulos. Preguntaba de dónde venían los registros, qué eran esos footage antiguos. Hemos pensado remontarlo en otras partes, entonces la verdad es que ha sido súper buena la recepción.

VA: Al principio mencionaste que estabas leyendo a algunas filósofas feministas, y me interesaba saber más sobre esas inspiraciones teóricas. Vi en tu sitio web una cita de Tim Ingold y también una de Gaston Bachelard, sobre la casa como universo emocional.

MU: Es divertido, porque durante mi último viaje pensé mucho en la idea de Bachelard. Fui al Tate y vi una exhibición de Don Ho Suh, que también explora la relación del ser humano con la memoria a través de los espacios habitados. Aunque esas referencias me siguen gustando, hoy las veo con más distancia teórica que antes. En el Royal College of Art retomé a varios autores del nuevo materialismo, que también son bastante filosóficos y complejos, pero con ideas más contemporáneas que me ayudaron a conectarme más con la realidad de otra manera. Así me fui alejando un poco del afán por hacer obras demasiado etéreas, con discursos encerrados en la abstracción de la percepción del espacio y la fenomenología, para empezar a conectar con contextos o localidades desde otro lugar.

Empecé con Karen Barad, una filósofa que viene de la física cuántica y cuyo trabajo puede ser difícil de leer. Pasé dos años con sus textos, revisando mi trabajo en el arte y la arquitectura desde estas nuevas estructuras conceptuales. Sus planteamientos fueron clave para mí; incluso escribí mi disertación sobre su concepto de intra-acción.

Muchos de estos autores me llevaron también a Latour, quien fue pionero en repensar la relación entre humanos y no humanos. También leí a Jane Bennett, a quien cito constantemente, y las novelas de Ursula K. Le Guin. Su poema The Marrow (La Médula) ha influido mucho en mi trabajo. De hecho, con Coni elegimos algunas citas y este poema aparece inscrito en el exterior de la vitrina. También incluímos una cita de Tim Ingold, de su artículo Los materiales contra la materialidad, que aborda esta nueva percepción de la materia.

VA: ¿Y tus referencias, Constanza?

CG: Mis lecturas y temáticas se relacionan principalmente con el archivo y las colecciones, por eso quise llevar ese material histórico en el video, superponiéndolo con imágenes contemporáneas que invita a pensar en otros futuros posibles, con material intervenido en 3D y otros recursos. De hecho, en marzo inauguré en la galería de Lo Contador de la Universidad Católica una exposición llamada El lugar del museo, que aborda justamente mi obsesión con el mundo de las colecciones y los archivos, y cómo reinterpretar y darle nuevas vidas a estos archivos abiertos y democráticos.

En ese sentido, artistas y pensadores como Aby Warburg han rondado mucho en mi trabajo, tanto en esta pieza como en otros proyectos que estoy desarrollando en mi estudio. También ha sido clave André Malraux y su idea del “museo imaginario”. Diría que esas son las ideas que primero vienen a la mente al pensar en el desarrollo de esta visualidad y ese tipo de collage que propone el video.

Es un ensamblaje de piezas muy diversas: por ejemplo, hay fragmentos del video sobre la nacionalización del cobre del gobierno de Frei Montalva que se mezclan con imágenes en 3D de la sal, que mandamos a producir especialmente. Para mí, se trata de recontar historias a partir de estos archivos que, en cierto modo, funcionan como una taxonomía institucional: están organizados, etiquetados y categorizados, pero muchas veces son difíciles de encontrar o de visualizar.

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo (UDD - Chile), donde se desempeñó como ayudante de Periodismo Interpretativo. Cuenta con una especialización en Social Marketing de Northwestern University, y ha realizado múltiples cursos sobre comunicaciones en el campo de las artes visuales dictados por Node Center for Curatorial Studies (Berlín). Sus textos han sido publicados en Artishock y en la Revista Ya.

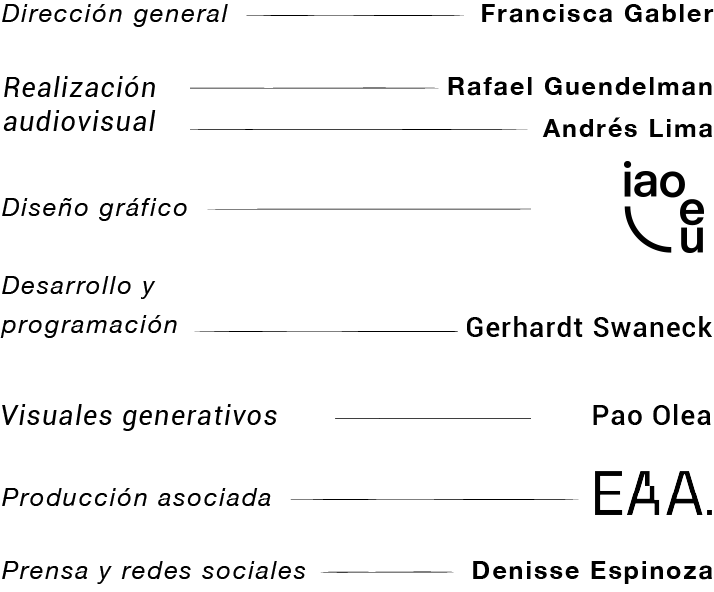

Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.

La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.

Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.